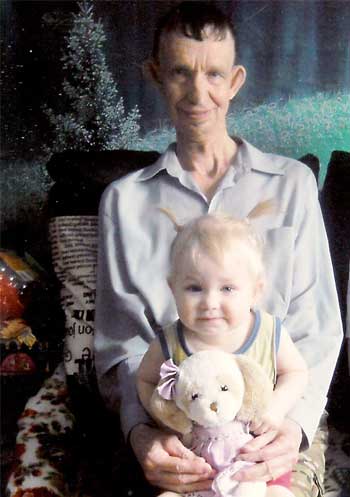

Сергей Неганов с внучкой Алисой

Этот человек ходит по нашему маленькому городу Чернушка, и все его узнают, все улыбаются и здороваются с ним. И он в ответ делает то же самое. И никто не удивляется его особенности, никто ничего не замечает. Все привыкли, что Сергей Неганов особенный. Высокий, стройный, но не такой, как все — во внешнем облике. Облик изменил ему клещевой энцефалит, однажды поделив жизнь на «до» и «после».

Счастливые годы

Родился наш Сергей в 1959 году в Уинском районе, в семье фронтовика, дошедшего до Берлина и там раненого. Но все равно живучего, с хорошим чувством юмора и неиссякаемым оптимизмом. Сергей был самым младшим, пятым ребенком, долгожданным сыном. Четыре сестры наперебой воспитывали его. Сумело ли повлиять их женское воспитание на Сергея? Вряд ли, взрослая жизнь брата показала, насколько он силен и стоек против ударов судьбы.

Получилось так, что после 10-го класса приехал в Чернушку, на свадьбу к сестре. Город, тогда еще не очень красивый, чем-то зацепил деревенского паренька. Сергей поступает в училище и через два года получает специальность «оператор по добыче нефти и газа». Хотя в школе мелькала мысль, не стать ли шофером, говорит, натаскался сумок, находился пешком…

Новоявленный специалист сразу устроился на работу к нефтяникам, тогда с этим проблем не было. А потом служба в армии, два года во внутренних войсках. Служил в Кемеровской области. Кто побывал в армии, тот ее не забудет. Так и Сергей до сих пор помнит зиму 1978 года – портянки примерзали к валенкам! А на плече долго не сходило пятно от автомата. Постой-ка три часа в карауле.

Отслужив, вернулся на прежнее место работы, почти на прежнее – и тоже оператором. А что? Работа нравилась, условия с каждым годом менялись в лучшую сторону. Раньше как было: зимой до скважины на лыжах по снегу, летом пешком – по грязи. А тут автобусы появились, столовая, людей прибавилось. Короче, послеармейская жизнь вошла в свою колею. И 1990–1991 годы, по словам Сергея, были самые счастливые.

В начале 90-го получил квартиру, однокомнатную, но с очень большой кухней. В те годы это считалось признанием заслуг на работе. Вскоре после этого, весной, встретил свою будущую жену Светлану. Осенью сыграли свадьбу. В следующем году, как положено, появилась дочь Леночка. Живи и радуйся!

Клещ

Но радоваться долго не пришлось. Меньше чем через год произошло роковое событие, которое перечеркнуло все планы и мечты, словом, остановило привычную жизнь. В Сергея впился клещ, когда помогал соседям садить картофель. Сергей почувствовал укус, по телу пробежала дрожь, накрыл необъяснимый страх. Это отреагировало подсознание. Оно лучше знает, что с нами происходит или может произойти…

Потом началось. Головные боли. Паралич, который задел лицевые мышцы, шею и спустился ниже. Реанимация. Больница. И многомесячное восстановление. Если в больнице среди подобных произошедшее не особо пугало, то вне ее стен пришло осознание – произошла трагедия. И как жить дальше? Что будет? Представить радужное будущее никак не получалось. Для начала надо было принять себя, свыкнуться с новым положением, научиться не замечать любопытные взгляды. Все это Сергей со временем преодолел. Привык. Смирился. И даже в чем-то стал сильнее.

Новые силы помогли пережить отсутствие работы, развод. Он состоялся в 1998 году, через 5 лет после рокового события. Жена, забрав Леночку, переехала в соседний район. По суду отцу полагалось видеться с дочерью два раза в месяц и платить алименты. Так и было. Сегодня Лене уже 31 год, а внучке – 3. Столько воды утекло с той поры, что самым наилучшим образом изменились отношения с женой. Сергей особенно благодарен ей, это она мужа выходила. Хоть обратно сходись.

Но нет. Сергей привык к одинокому образу жизни, по сути, холостяцкой. Да и у него уже давно новая «семья» – дружный коллектив Чернушинского городского общества инвалидов. Он пришел в общество через год после развода и вписался в него так, что почти стал его визитной карточкой. Активным участником многочисленных мероприятий, которыми богата жизнь общества. И вот уже более 20 лет прочно занимает кресло члена правления. Никто и не возражает. Все понимают: Сергей на месте, в числе первых помощников председателя Валентины Чувашевой.

В обществе ему хорошо. Он ходит в трехкомнатную квартиру своей новой «семьи» как на работу, только, в отличие от других, эту работу он любит. А она – его. Много ли найдется людей, могущих похвалиться такой взаимностью? Вот такая она, жизнь «после» – нескучная и тоже достойная.

На этом можно было бы поставить точку и свою подпись, но рука не поднимается. Хочется рассказать еще об одной стезе нашего героя.

Творческая жизнь

В шестом классе Сережу потянуло писать. Начал со стихов. Потом осмелился и отправил в «Пионерскую правду» свою первую сказку, напечатали. Продолжил писать стихи. В 10-м классе отправил очерк на всесоюзное радио, передачу «Ровесники»: рассказал, как в Уинском всем миром строили школу. Очерк прозвучал на весь Союз. Продолжал писать стихи. Но, увы, все раннее не сохранилось, по молодости лет не всегда понимаешь, что тебе станет дорого в будущем.

Позднее, устроившись на работу, стал внештатным корреспондентом газеты «Нефтяник Приуралья». Писал и в другие издания, их в районе было несколько. Читателям газеты «Здравствуй!» тоже знакома фамилия Неганов. Он пишет по вдохновению и когда попросят, сделают заказ на душевное поздравление. Сергей – безотказный человек во всем и в этом тоже.

Мы такие же, как вы!

В Чернушке одна из поэтесс выпустила маленький сборник стихов «Молодая Чернушка», в него вошли и творения Сергея. Вот одно:

Не рубим в темной шахте уголек,

И день наш может горек быть и светел…

Но как наш мир от вашего далек,

Живем хотя и на одной планете!

Костыль, коляска и чужой металл

Нас отделяют грубою границей.

Обида. Боль.

Все в нас. Но день настал –

Не видно горьких слез на наших лицах.

Не просим подаяния, наград, –

Хоть чуточку любви бы и вниманья…

Пройдя душой по боли и страданьям,

Помочь таким же каждый будет рад!

Ну все, теперь можно ставить точку.

Елена Секлецова