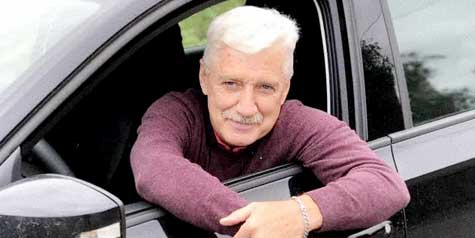

Три года назад пермский театр кукол «Туки-Луки» открыл камерный театральный зал «Каморка тукилуки» в «Доме Счастья». Сегодня наш гость – актёр, режиссёр, художественный руководитель театра кукол Алексей Миронов.

– Алексей Васильевич, приветствуем вас в редакции газеты «Здравствуй!». «Каморка» распахнула свои двери 12 апреля. В День космонавтики вышел и первый номер газеты «Здравствуй!». Видимо, вы тоже не случайно выбрали этот день?

– Да, дата открытия – 12 апреля – выбрана неслучайно. Ведь «Каморка тукилуки» – это действительно настоящий космос, целый мир для взрослых и детей. Надо сказать, мы долго искали подходящее место для нее. В результате она разместилась в цокольном этаже организации «Счастье жить»,

– А как началось сотрудничество с организацией «Счастье жить», как ступили на эту стезю?

– Однажды к нам обратилась руководитель этой организации Анастасия Гилева и попросила устроить праздник для детей-инвалидов. Мы решили спеть им песни. Не забуду, как поразила энергетика зала: мы почувствовали душевную радость этих детей и их тягу к жизни! Поразили их удивленные и счастливые глаза. Когда мы пели песенку из мультфильма «Маша и медведь» о том, что когда дети утром умываются, то солнце в небе улыбается, они стали танцевать! С тех пор в «Каморке» исполняем с детьми этот незатейливый, но такой зажигательный танец.

– А что происходило дальше?

– С организацией «Счастье жить» мы время от времени устраивали совместные поездки по городам Пермского края, по детским домам, интернатам, показывали свои спектакли. А когда у них появилось свое помещение, наша активность возросла, появилась «Каморка». И теперь особенные дети вместе с родителями могут бесплатно посещать наши спектакли, и не только в «Каморке», но и в малом зале Дворца имени Юрия Гагарина.

– Что на самом деле представляет из себя «Каморка»?

«Каморка тукилуки» – это особенное пространство: здесь все обязательно разуваются, сидят на мягких подушечках прямо на полу, могут включаться в игру, вместе с актерами поют песни, смотрят добрые сказки и чувствуют себя абсолютно счастливыми. В дни школьных каникул гостеприимно открывает двери «Театральный чуланчик», а руководит им актриса нашего театра и моя жена Олеся Касьянова. Дети там учатся дружить, творить, придумывают спектакли, которые потом показывают родителям. Мы вместе с «Домом Счастья» создали инклюзивное театральное пространство, которое, считаю, помогает всем: и людям с особенностями здоровья, и обычным людям. Они становятся ближе друг другу, начинают друг другу помогать. Пропадают все барьеры для душевного общения!

– Что изменилось в вас, когда стали общаться с «особенными» людьми?

– Стал, наверно, больше ценить жизнь и тех, кто рядом, больше понимать окружающих. Видеть, что люди с особенностями здоровья зачастую даже сильнее обычных людей: и физически, и психологически. Мы, актеры, воздействуем на их душу, но и они нас меняют тоже.

– Алексей Васильевич, а как начинался ваш путь в искусство?

– Во время учебы в школе № 135 изучал киноискусство, участвовал в каких-то сценках, этюдах. Однако, окончив школу, не знал, чем хочу заниматься дальше. Мне казалось, что все профессии хороши, но какую из них выбрать конкретно, не знал. Спасибо моей маме: она подсказала мне подать документы в Пермский институт культуры. Я выбрал специальность «актер-кукольник». С одной стороны, это было случайно, а с другой – вела судьба. Моим преподавателем был Сергей Кудимов, главный режиссер Пермского театра кукол, ставший потом создателем театра кукол «Туки-Луки». Во время учебы в вузе я работал в театре кукол монтировщиком сцены, узнал всю кухню театра и очень ее полюбил. А когда Сергей Кудимов решил создать новый театр кукол и пригласил пойти с ним, я с радостью согласился.

– Какой путь прошел театр за эти годы? Что было самым сложным?

– Трудностей хватало, но мы сразу решили, что наш театр должен быть репертуарным, а не антрепризным. Только так создается история, судьба театра, только так растет артист. Вначале арендовали помещение во Дворце культуры имени Ленина, потом переехали во Дворец Гагарина. И там уже стали создавать свой репертуар. В нем есть спектакли как для детей, так и для взрослых: такой была идея нашего главного режиссера Кудимова, светлая ему память. Это был кукольник от Бога: куклы в его руках буквально оживали, и на сцене происходило настоящее волшебство! И я тоже, однажды прикоснувшись к этому искусству, больше не смог жить без него. Я просто в него влюбился.

– Что сегодня представляет собой репертуар вашего театра? Как в него приходит тот или иной спектакль?

– Поскольку я являюсь художественным руководителем театра, обычно предлагаю ребятам, к чему нам нужно обратиться. Но и они порой что-то советуют. Мы ставим спектакли по произведениям Александра Пушкина, Леонида Андреева, Антона Чехова, Федора Достоевского, Корнея Чуковского, Ганса Христиана Андерсена. Иногда обходимся вообще без кукол. К примеру, в спектакле «Материнское поле» по Чингизу Айтматову играют только актеры. Недавно состоялась премьера спектакля по поэме Сергея Есенина «Пугачев»: куклы там есть, но они там не работают в традиционном смысле, а служат некими символами.

– От классических текстов далеко не уходите?

– Нет, ни в коем случае! Правда, для некоторых спектаклей пишем свои песни и музыку. К примеру, для спектаклей «Русалочка», «Материнское поле» музыку написала наша актриса Алена Иванова, профессиональный музыкант. А вообще все мы, участники театра, а это 12 человек, участвуем в создании спектаклей. И очень любим петь наши авторские песни.

И, кстати, название для нашего театрального вокально-инструментального ансамбля придумал один из наших юных зрителей. На вопрос «кто такие артисты?» он ответил: «Ну, это такие малюканты». Теперь наш ансамбль так и называется – «Малюканты».

Хотя народ у нас собрался разный. Только я и моя однокурсница Олеся Касьянова, моя жена, имеют диплом актера-кукольника. Другие пришли из разных профессий: у кого-то литературное, филологическое, а у кого-то вообще математическое образование. Приходят к нам все по-разному, но кому близка наша атмосфера, остаются.

– Сколько сейчас в вашем репертуаре спектаклей, над чем сейчас работаете?

– Больше 20 спектаклей в нашем репертуаре. Сейчас, в преддверии Года Лошади, создаем сказку под названием «Конь-огонь». Это история про Солнцеву сестру и Ивана-царевича. Не буду пока раскрывать секреты, о чем идет речь, пусть это будет тайной для зрителей.

– У вас есть сын и дочь. Любят ли они театр, как любите его вы и ваша жена?

– Когда родился старший Сергей, мы работали еще в Пермском театре кукол, привозили его туда на коляске – не с кем было оставить. Когда подрос, на все спектакли ходил, конечно. И мы спрашивали, понравилось ли ему – он был для нас некой лакмусовой бумажкой. Так же, как и дочь Ярослава. Но наш путь они не выбрали. Может, насытились? (Смеется).

– В свободное время чем любите заниматься?

– Свободного времени практически нет. Даже выходные заняты придумыванием новых тем для спектаклей. Пишу стихи. Иногда с Олесей выбираемся погулять, ходим в театры. Еще очень любим ходить в кино.

– Что смотрели в последний раз?

– Смотрел фильм «Первый на Олимпе» о жизни олимпийского чемпиона, гребца Юрия Тюкалова. Он пережил блокаду в Ленинграде, был обессиленным. Но очень много тренировался и взял золото на Олимпиаде–1952 в Хельсинки. Мне вообще очень нравятся фильмы о советских людях, людях невероятной силы и воли! Таких в мире больше нет! Непонятно, как в непростых условиях они строили заводы, совершали рекорды. При этом нянчили детей, внуков, оставаясь настоящими людьми. Пройдя войну, концлагерь, становились спортсменами, совершали подвиги во имя страны.

– Алексей Васильевич, а что лично вы считаете своей миссией в жизни?

– Непростой вопрос! Но мы в своем театре много говорим о добре и о человечности. Очень люблю русские народные сказки: думаю, что именно эти качества они закладывают в людях, начиная с детства.

– Вы сказали, что пишете стихи. Есть у вас такое стихотворение, в котором раскрывается вся ваша душа?

– Да, есть у меня такие строки:

Я прирос, как тополь,

у родной калитки,

на моих ладонях

прижились улитки,

завелись в прическе

шумные синицы,

оттого, наверное,

по ночам не спится…

Очень люблю свою Родину, мне нравится здесь жить, творить, любить. Считаю себя абсолютно счастливым человеком и желаю всем найти в жизни свой путь!

Ирина ГИЛЁВА