Трудно поверить, что этот симпатичный, с мягкой улыбкой паренёк живёт под прессом нагрузок и распорядка, несопоставимых с армейскими. Выдают его только руки – жилистые и натруженные, они явно старше своего 21-летнего хозяина.

Трудно поверить, что этот симпатичный, с мягкой улыбкой паренёк живёт под прессом нагрузок и распорядка, несопоставимых с армейскими. Выдают его только руки – жилистые и натруженные, они явно старше своего 21-летнего хозяина.

Имя нашего земляка Олега Пономарёва сегодня известно всему миру как бронзового медалиста Сочинской Паралимпиады. Мало сказать, что в детстве врачи предостерегали его от физических нагрузок. Чтобы поднять упавший предмет, ему советовали обращаться за помощью. Наклоняться самому – запрещалось. О спорте – не могло быть и речи. Врождённая патология глаз и как следствие – слабое зрение вставали непреодолимой преградой даже к нормальному образу жизни. Кто-то в таком же положении опасается в одиночку покидать дом. Олег совершенно самостоятелен. Его здоровые друзья просто забыли о его особенности. Помог реабилитироваться спорт. Да и сама жизнь оказалась жёстким тренером.

Олег родился и провёл раннее детство в посёлке Юг. В первом классе стало ясно – с таким зрением путь к обучению в обычной школе закрыт. С нового учебного года его определили в Пермскую школу-интернат для слепых и слабовидящих детей. Незнакомая обстановка, разлука с мамой – испытание для ребёнка. Но привык, освоился. Учился неплохо, с охотой рисовал, мастерил. Получал благодарности. Однако тихоней не был. На каникулы, как солдат на побывку, возвращался домой, где ждала мама.

Когда Олегу исполнилось 15, мамы не стало. Опекунство оформила тётя, но теперь за себя он отвечал сам. Интернатовская среда далеко не сиропная, и неизвестно, куда бы повела подростка судьба, если бы ей не задал направление школьный учитель физкультуры Василий Васильевич Качин. Он первый отметил хорошие физические данные и особенности характера своего ученика, которые при правильном подходе могли бы сослужить службу в спорте. В 7 классе, по совету учителя, Олег пришёл в лыжную секцию детско-юношеского центра «Фаворит». Его тренер Турбин Аркадий Иванович с 2002 года тренировал слабовидящих и незрячих спортсменов, причём делал это на общественных началах, безвозмездно. Только с 2007 года ему официально «положили жалованье». В те годы детский и юношеский спорт держался на энтузиазме тренеров. Материальная база была нищенской. Уже добившись заметных результатов, Олег продолжал бегать на единственной и бессменной паре лыж. Часто на соревнования Турбин вывозил ребят за свой счёт. Только с 2010 года, по словам тренера, стало улучшаться финансирование спорта, продолжившееся и в последующие годы, – спортсменов начали вывозить на сборы, появилась стипендия за результат, тренерам подняли зарплату.

Однако школьные годы не ограничивались одним спортом. Удивительно – Олег любил рисовать. Постепенно оттачивая технику владения карандашом, Олег довёл её до выставочного уровня. Что не видел – понимал интуитивно. Один из его графических рисунков, оказавшись с выставкой за рубежом, был приобретён ценителем. Автор, как положено, получил гонорар. Другой его рисунок вместо выставки уехал вместе с членом московской комиссии, потому что имел несчастье ему понравиться. Куда-то в «свободное плавание» ушёл и портрет Есенина. Творческая натура Олега проявилась не только в художественных наклонностях, но и в музыкальных. Учась в школе, он освоил игру на баяне. А уже в беседе признался: будучи студентом на спортивных сборах, писал стихи. Такая одарённость подтверждает истину, что судьба, отнимая одно, обязательно возместит в чём-то другом. И всё же основной жизненной линией Олега всегда оставался спорт.

Окончив школу, Олег поступил в педагогический колледж, на отделение физкультуры и спорта, где учится и сегодня. Поначалу жил в общежитии, сейчас – на съёмной квартире. Конечно, непросто совмещать учёбу и спорт. Иногда приходится жертвовать одним в пользу другого. Сейчас Олег находится в академотпуске – чередой шли соревнования, сборы, предолимпийская подготовка. Три последних месяца он не был дома. Спортивные сборы называют кузницей чемпионов. Проходят они 4 раза в год, по 18–20 дней, и включают чёткий распорядок: утреннюю зарядку, трёхкилометровую пробежку и две тренировки – бег на лыжах с суммарным пробегом40 километровв день. Перед Паралимпиадой Олег был на сборах в Австрии. К Играм он подошёл с солидным багажом медалей – золото в спринте и бронза в биатлоне – на Кубке мира в Канаде, бронза на чемпионате мира в Швеции, золото в спринте на Кубке мира в Германии. Несмотря на то, что в последние месяцы пришлось сильно попотеть, в Сочи Олег приехал в хорошей физической форме. Но недаром говорят – всем правит случай. За 2 дня до старта спортсмен простудился, а катаральные явления в условиях высокогорья очень живучи. Это сильно осложнило задачу – непросто бежать, когда нос плохо дышит, горло першит, а силы не восполняются из-за отсутствия аппетита. Между тем график соревнований был напряжённым – за 9 дней на старт выходили 5 раз. Несмотря ни на что, 12 марта Олег вырвал бронзу в спринте, цена которого не имеет денежного эквивалента, она измеряется запредельными, почти космическими перегрузками. Не играя в супермена, спортсмен честно сказал, был момент, когда он ощутил полное истощение сил, решив, что пора выходить из игры… Но удержали. И он шёл на пределе до конца. В Пермь вернулся похудевшим на7 кг.

Надо сказать, лыжные гонки и биатлон слабовидящих и незрячих имеют свои особенности. Спортсмена ведёт лидер. Это его глаза, поэтому он должен чувствовать спортсмена, как самого себя. В его обязанности входит предупреждать о предстоящем повороте или спуске, следить за окружающей обстановкой, чтобы не въехать в сугроб и не столкнуться с другой парой. Иногда для этого используется громкоговоритель. Лидер помогает спортсмену на биатлоне – принимает палки, контролирует, чтобы он успокоил дыхание перед стрельбой. Стрельба осуществляется лёжа, из электронной винтовки, с расстояния10 метров. В обычном биатлоне это происходит с50 метров. Перед стрельбой спортсмен надевает специальные наушники, а целясь, ориентируется на звук, улавливая его максимальную высоту. При точном попадании в цель – играет музыка, в противном случае – раздаётся паровозный гудок. Учитывая ответственность лидера, подбирается он с учётом не только спортивных результатов, но и психологической совместимости. В случае победы спортсмена лидер тоже получает вознаграждение.

На Паралимпиаде лидером у Олега был 18-летний Андрей Романов – студент строительного факультета Пермской сельхозакадемии.

В ближайших планах – продолжение учёбы в колледже и защита диплома в июне по специальности «адаптивная физкультура».

Оказавшись у спортсмена дома, трудно отказаться от соблазна увидеть спортивные трофеи. В бордовых коробочках покоятся орден «За заслуги перед Отечеством» II степени с дублирующей маленькой копией, вручённый В. В. Путиным, и… вот она – олимпийская медаль! Физический вес –680 г, а кто оценит реальный? Олег открывает распухшую до размеров книжного тома папку. В ней всевозможные дипломы, подтверждающие призовые места в самых разных спортивных дисциплинах: лёгкая атлетика, спортивная гимнастика, кросс, шахматы, шашки – первые места. Армрестлинг – чемпионат города, туризм – вторые места. Уровень соревнований – от колледжа до городского и российского. Среди дипломов затесался тонкий листок с английским текстом – подтверждение, что рисунок-графика Олега Пономарёва побывал на международной выставке. Здесь же – старые цветастые «Благодарности» за участие в детских творческих конкурсах.

Наша встреча с Олегом долго не могла состояться по причине его продолжающихся уже дома «гонок». То различные встречи, начиная с губернатора, то улаживание бюрократических формальностей, да и в колледж необходимо забежать… Мелькнувший в суматохе просвет он мог бы с полным правом посвятить диванной расслабленности. Но помня о своём обещании, сам набирает номер уже разуверившегося в возможности встречи корреспондента. Обязательность – медаль высшей пробы. В длинном списке его достоинств есть ещё одно – Олег не прочь постоять у плиты. Причём и тут показывает хороший результат.

К сожалению, у нас в стране нет системы реабилитации спортсменов после больших физических нагрузок. Она отдана на откуп спортсмену и проходит по принципу – упал, отлежался. В лучшем случае – под наблюдением врача. Хорошо, если спортсмен окружён заботой домашних. А если этого нет? Между тем в Германии и ряде других стран существуют центры, где процесс восстановления поставлен на научную основу, с применением физиотерапии, акупунктуры, массажа. Учитывается даже пейзаж за окном, как один из факторов реабилитации.

У Олега пока нет своей квартиры. Но есть девушка. «Она – скрипачка», — приоткрывает он завесу тайны. Настоящее творит будущее. Наш спортсмен много трудится. И хочется верить, что его грядущее вознаградится успешной Паралимпиадой в Корее и тёплым семейным очагом.

Мария ПАРШАКОВА

Под таким девизом прошел XIV фестиваль спорта детей-инвалидов Пермского края, посвященный Международному дню защиты детей 1 июня

Под таким девизом прошел XIV фестиваль спорта детей-инвалидов Пермского края, посвященный Международному дню защиты детей 1 июня

Трудно поверить, что этот симпатичный, с мягкой улыбкой паренёк живёт под прессом нагрузок и распорядка, несопоставимых с армейскими. Выдают его только руки – жилистые и натруженные, они явно старше своего 21-летнего хозяина.

Трудно поверить, что этот симпатичный, с мягкой улыбкой паренёк живёт под прессом нагрузок и распорядка, несопоставимых с армейскими. Выдают его только руки – жилистые и натруженные, они явно старше своего 21-летнего хозяина.

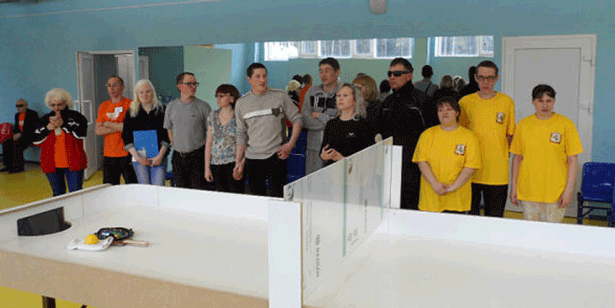

По инициативе председателя Чусовской местной организации Всероссийского общества слепых Валерия Соболева и помощника Вячеслава Колосова, при поддержке Пермской краевой организации ВОС – председатель Николай Александрович Бухавцев, Федерации спорта слепых и администрации Чусовского муниципального района, администрации городского поселения в городе Чусовом в конце марта состоялись первые краевые соревнования по настольному теннису для людей с нарушением зрения – «Шоудаун», или «Тенебель», посвященные Паралимпийским зимним играм в Сочи и 90-летию Всероссийского общества слепых.

По инициативе председателя Чусовской местной организации Всероссийского общества слепых Валерия Соболева и помощника Вячеслава Колосова, при поддержке Пермской краевой организации ВОС – председатель Николай Александрович Бухавцев, Федерации спорта слепых и администрации Чусовского муниципального района, администрации городского поселения в городе Чусовом в конце марта состоялись первые краевые соревнования по настольному теннису для людей с нарушением зрения – «Шоудаун», или «Тенебель», посвященные Паралимпийским зимним играм в Сочи и 90-летию Всероссийского общества слепых.